领队细说临淄南马坊战国大墓,山东正式发掘商周墓规模最大

临淄南马坊大墓平面图(上为南)

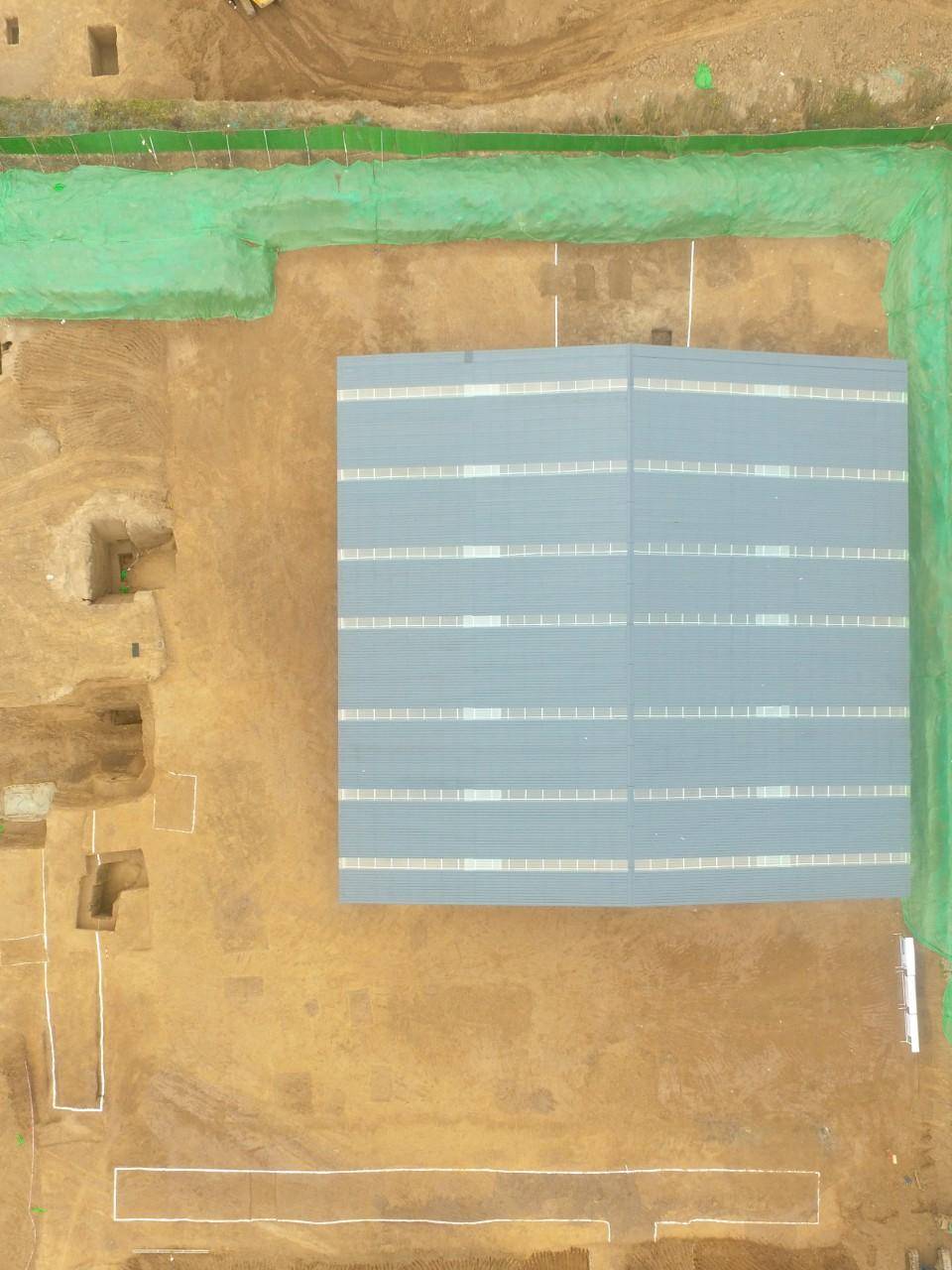

临淄南马坊大墓发掘区航拍图

正式发掘的山东商周考古最大墓

临淄南马坊大墓时间定为战国早期,规模宏大。因位于考古界瞩目的齐故城周边,属高等级贵族大墓,尤其受人关注。

此墓的发现,是考古部门配合基本建设开展。根据有关条令,地方政府在出让土地时先考古,后出让,此墓便是在前期考古勘探过程中发现。为后期考古发掘和科学保护争取了时间。

由此,此座“目前山东规模最大的商周时期墓葬”得以正式发掘,具有一定的偶然性。在我国,一方面因地下文物具有不可预见性,另一方面对大型墓葬的发掘要考虑是否有其必要性和紧迫性,不发掘是否更利于保护等情况,临淄地区“四王塚”“二王塚”规模更大,但没有发掘的紧迫性,就属于这种情形。

山东省文物考古研究院派出的执行领队张恒介绍,我国商周时期高级贵族墓面积在几十或上百平米的常见,少数战国墓可达上千平。临淄南马坊战国大墓总面积超过1400平米,可谓一座货真价实的“豪墓”。尽管占地面积并非彰显商周贵族等级身份的绝对标准,但确实是重要参考。

南马坊大墓航拍图

全国学术界对此1400平米大墓也是非常关注的,有人梳理发现,这不仅是山东地区最大的,在全国也非常少见。对此,张恒介绍,我国在东周时期,秦、楚、齐等大国确实造有一些比较大的高等级贵族墓,墓葬的大小与墓主的身份等级密切相关,与墓葬所属的时代和国族也有一定关系。但综合比较和考量,此次临淄南马坊大墓的规模也非常地少见。

从墓葬形制结构看,商周时期最高等级的有亚字形、中字形大墓,与之相比,此墓为典型的甲子型大墓,稍逊一筹,但几乎已是当时高级贵族的“标配”。我国周代贵族身份从高到低分天子、诸侯、卿大夫、士,在无明确文字信息指向王墓的情况下,考古人员根据其规模、形制、出土文物等信息将墓主人身份锁定为上卿一级的贵族,也算是“留有余地”。

除了墓葬总面积,临淄南马坊战国墓发现两座车马坑,同样为“山东最大”。

墓室中发现结构最完整的木结构帷幄

到此,普通读者或许纠结于墓主人是谁,但对考古工作而言,精彩远不止于此!

我们中国人有句耳熟能详的话“坐镇帷幄之中,决胜千里之外”,说的是兵家的智慧。但是,“帷幄”性质应是行军帐,或狩猎的帐篷,决定它应是可拆卸的,但它长啥样?普通人根本不了解,也缺乏想象空间。现在,它来了。

此次临淄南马坊大墓发掘,考古人员在墓室填土中发现迄今为止结构最为完整的木结构的帷幄。随着墓室夯土被一铲一铲剥离,像檐枋,角梁,各种转角柱……当时帷幄使用的木质构件,出现在今人的眼前。除此之外,这些木构件中还残存丝织品,极有可能是附着在帷幄上的帷幔类织物。甚至,在这些残存丝织品的表面,尚留有近2500年前的彩绘纹饰。

木结构帷幄顶部

值得一提的是,在山东博物馆二楼海岱考古展厅,复原有一件长清岗辛战国中期墓出土的帷幄,是由山东省文物考古研究院罗勋章等老前辈发掘的。其中,发现了帷幄的铜构件,可惜木结构部分已经腐朽。后来,罗勋章先生根据这些铜构件,和在铜构件中方发现的铜帷钩,推测为悬挂丝织品的,将该架帷幄的基本结构做了复原。

这次,临淄南马坊战国墓出土帷幄中恰好发现了丝织品,让张恒等十分钦佩老先生的敏锐学术眼光和洞见。

每次考古发掘,都是一次复原和无限接近历史真相的过程。通过墓葬等保存下来这些不那么完整的材料,不断补齐对历史的认知。此次帷幄的出土,为之前提供了更多不掌握的细节。在考古发掘中,已做了数字化初步复原的工作。

大墓墓室发掘场景

墓内装饰华美,活像营造一座地下宫殿

说起这座大墓,执行领队张恒数次发出由衷感叹:“非常地华美”!

此墓发掘的齐国墓葬中,结构比较典型。墓内的装饰非常地精美,这在之前发掘的齐国墓中是不多见的。此墓突出的特色体现在以下几个方面:

在墓中进行装饰并不鲜见,临淄南马坊战国墓的华美在于,其在营造的程序、技术、纹样和建造的方式方法等方面,均体现出最具代表性,很成熟,关系清晰,以往少见。此其一;

其二是装饰全面,不仅对墓室四壁进行反复地修整和涂抹,甚至连墓室二层台面都进行了整平、铺席;

其三是装饰的面积大,整个墓室的四壁,都发现了环绕四壁的墙帷装饰,这些装饰纹样绘制得非常华美、典雅,令先睹为快的考古队员们犹如“穿越”,恍然如同置身当年贵族居住的宫殿。

墓室铺挂彩绘墙帷

透过这些经过加固的墓壁,以及壁面上经过反复修整、涂抹,大面积铺挂苇席,并环饰彩绘墙帷的做法,今天的人们可一窥古人“事死如生”“大象其生以送其死”的丧葬观念,也深化了对齐国墓葬建造过程和装饰艺术的认识。

这些华美的装饰艺术中,又蕴含了多少当时政治、文化、经济,以及纺织业、手工业、自然环境等方面的信息,想要揭开其中的历史密码,恐怕远非一次田野考古所能承担和完成的。

而这,还不包括此墓出土的大量青铜器、陶器、车马器、乐器等随葬品。这些随葬品因为出土时已成碎片,后面还有一个很长时间的科技保护修复问题。肯定可以从中获得宝贵、重要的历史信息。

临淄南马坊战国墓发现山东最大车马坑

南马坊的车马坑

更大的发现还在后面——此墓发现有两座大型的车马坑,规模“山东最大”。

张恒介绍,山东商周考古中发现的车马坑不少,晚商的、西周的都有,近几年出土的有高青陈庄、纪王崮(天上王城景区)等,较早的还有东周殉马坑、后李车马坑等。但此次发现的车马坑创下规模之最。

其中,一号车马坑长度达到56米,宽4米多;2号车马坑长度接近25米,宽4米多。

一号车马坑局部

车和马都是当时的战略资源,是一个国家综合国力的象征,古代常用“千乘之国”“万乘之国”代表国力。能够死后随葬大量车马,就是墓主人身份和实力的象征。

另一方面,车在古代是高科技的产品,制作难度极高,拿到现在相当于造火箭。一架战车是真正的“国之大器”。一个国家能够生产大量车,说明该国的手工业是非常发达的,拥有完善的生产体系。反过来说,当时有实力造车的多是大国。

像著名的秦始皇铜车马,天子规制,主要使用珍贵的铜制作打造,比此次发现的木质等级更高。马车背后,暗含“书同文、车同轨”的史实,对秦时道路、手工业发展情况有很重要的研究价值。此次临淄出土的战国车马,较秦始皇铜马车还早上几百年。若比较,也可对当时的车马演进情况有更多掌握。

将近2500年后的今天,当年造车的繁缛和精密,倒是给科学考古发掘工作带来不小的挑战。一着不慎,失去的将是珍贵的历史信息。

所幸的是,在发掘古代车马方面,国内已有比较好的技术。早在新中国成立前,考古学家已经着手开展车马坑的清理。在山东,同样出自临淄的东周殉马坑发掘,奠定了非常好的经验、人才基础。张恒感叹,今天我们是站在前人的肩膀上,或踩着前人蹚出的路前进,所以能辨析出车的结构细节,有了前人的基础,我们理应做得更好。

对三星堆考古感兴趣的读者会注意到,如今的“田野”考古,已经可以做到在室内进行。考古队在重要墓葬或遗址上建设一间间“玻璃间”,既可以遮风挡雨,又便于施工。同样,本着保护先行、深入挖掘价值等原则,目前临淄南马坊大墓也在积极采取现场保护措施。对一些现场不便提取的遗物,则采取连周围淤土整体提取的办法,移到实验室进行仔细清理。

大墓发掘现场

当然了,对重要地下文物最好的保护,被认为是原址保护,此时,现有的考古工作需照应到未来的长久保护,如,建成博物馆或遗址公园等。这需要当地政府的大力支持和投入。张恒透露,时下的中国考古赶上了一个黄金时代。受益于国家重视的大环境,当地政府和文物部门都支持此项工作。南马坊战国墓争取原址保护。

此墓位于临淄区城区内,周围有住宅小区、医疗机构,这对于未来展示利用无疑是好的。解决的办法是土地置换,需要一定投入,对此当地政府态度积极。

墓主身份指向“上卿”,具体是谁很难确定

对墓主人是谁的追问伴随始终。这一点,考古人员与普通读者同样感兴趣——有助于更多地了解背后历史。

中国汉代以前墓葬有“十墓九空”一说。猖獗的盗墓活动往往从墓主同时代就已开始了,之后历代被人盯上。

此次临淄南马坊战国墓同样是一座几经被盗掘的古墓。张恒说出一个惊人的数字:现存盗洞60余处,估计曾上百次被盗!

古墓一旦被盗,意味着其承载的宝贵历史信息就此散失,很可能永远不再为人所知。在此情形下,现在的考古得到的信息往往是凌乱的。若想知道墓主人是谁,需要考古人员运用广博的历史知识,并结合能拿到的各种材料,尽量形成完整的证据链。

对墓主人的追问只是考古人员“一个点”而已,这不是考古的唯一目的。他们没有时间和心情纠结于此,必须拼力为文物保护抢时间,与盗掘文物犯罪行为抢时间。在有限的发掘时间内,尽力地通过自身努力把历史搞清楚。根本没有时间为文物伤心、流泪,只能攒上一股劲儿,越是被盗越要好好地挖,尽量还原它身上的历史信息。

出土陶器或铜器

利用科技手段几次测年,并结合出土的文物,考古队认定墓葬很可能处于战国早期阶段,墓主的身份为“上卿”,有一定的军事实力(但不一定是单纯的将军或武将)。在此期间,齐国曾发生一桩著名历史事件“田氏代齐”。无疑,考古发现为人们了解当时的社会背景和政治变迁提供了难得的实物依据,具有很重要的历史文化学术价值。

至于墓主人到底是谁?来自哪个家族?还需要去找证据。

答案或许就在那堆有待修复的青铜、陶器碎片中,在墓主人遗骸的DNA中,或者在现场施工人员完全未做好心理准备的一铲下。甚至,从此前已经发布的“稷下学宫”等考古发掘中,“无心插柳式”意外破解……

青铜器

所幸,鉴于齐文化在商周考古的重要地位,近七十余年考古实践积累起丰硕的学术成果,历史脉络已经比较清晰,都有助于考古人员拨开历史迷雾,找到答案。

在锁定墓主“上卿”的身份之后,张恒等考古队员相当于“圈定”重点目标。“我们有一定的线索,也有一些初步的认识,但限于证据链的问题,不好明确与哪些人物有关,或与哪个家族有关。”张恒说。毕竟,考古圈最讲究“有一份证据说一分话。”

墓室出土铜矛

酷暑天作业成为“新常态”,考古人最关心文物安全

有必要介绍一下此次接受采访的考古队执行领队张恒。张恒1991年出生,山西大学考古专业研究生毕业。

当然,还有另外两位关键人物——领队、山东省文物考古研究院院长孙波,和曾任淄博高青陈庄西周古城考古队领队的高明奎,后者已由山东省文物考古研究院副院长调任山东省水下考古中心主任,凭借丰富的考古实践经验多次到场指导,提出很好的建议。

“接到发掘任务心里是非常惶恐的,没有挖过这么大的墓,经验不足,对遗址的把握也有不足。”张恒说,“感谢院里给我们机会,让我接下这份沉甸甸的压力和责任。”

此次发掘,山东省文物考古研究院派出5人考古团队,实际上,队伍具有一定流动性,前后参加的有十几位。不止考古发掘,文保、科技考古都不同程度参与进来了。最终的成果是大家共同努力的结果。

此墓于2021年6月获国家文物局批复,获准发掘,实际大规模的发掘自2022年2月开始。目前,基本发掘完毕。(其余2/3不主动发掘)剩下更多的是细部清理,进入“实验室考古”阶段。下一步,将加大科技考古和分析的力度,将在田野考古上获取的大量样本信息,与国内机构合作,解决诸如大家关心的墓主人是谁、来自哪个家族等问题。但实验条件受限,能不能做成还不好说。

近两年,在高温濡湿天气下进行户外作业,几乎成为田野考古经常面临的问题。

但在张恒等考古人员眼里,天气炎热、暴晒这都是家常便饭,考古队是完全可以克服的。可以通过遮阳,调整上下班时间避开极端高温,以及采取防暑降温措施,发放药品等克服。比较害怕的是暴雨突袭,这涉及一个地下文物安全的问题。届时必须与天气抢时间,预备方案也有:防雨、防水,提前挖好排水渠、积水坑,设抽水设施,备好应急电源。

(来源:齐鲁晚报)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。